La corriente nacionalista de izquierda en la que nos centraremos aquí, denominada también izquierda nacional o marxismo nacional, surgió en la Argentina a mediados del siglo XX. Sus fundadores replantearon la interpretación de la historia y la cultura nacional con una perspectiva revolucionaria, americanista y socialista, cuestionando la visión liberal eurocéntrica predominante y su influencia en la izquierda tradicional. La inevitable dificultad que se presenta al circunscribir el corpus de estas ideas al ámbito de nuestro país, es que los orígenes y las proyecciones de las mismas atraviesan el conjunto de la región, en tanto postulan un nacionalismo de dimensión sudamericana [1].

Sus propuestas militantes -reflexión para la acción, “para transformar el mundo”- reflejaron en general el espíritu revolucionario del siglo pasado, y en particular los cambios sociales que introdujeron en nuestras latitudes el peronismo y otros movimientos cercanos. Pese a su recepción marginal en medios académicos, en la década de 1960 alcanzaron predicamento en sectores intelectuales y populares de la Argentina y continuaron incidiendo en los debates teóricos y políticos posteriores.

Si bien puede considerarse que esta vertiente del nacionalismo de izquierda se inserta en el cauce más amplio de una corriente nacional y popular, en nuestro trabajo la delimitamos ciñéndonos a los autores que se reconocían como marxistas, en el período -anterior a 1989- en que la gravitación del mito de la Revolución Rusa y la confrontación de posiciones acerca del “socialismo real” acentuaban el carácter definitorio de tal adscripción.

Se trata entonces de la confluencia de dos tradiciones ideológicas diferentes, el nacionalismo y el marxismo, que según los patrones de la cultura política occidental resultaban antitéticos. Nuestra aproximación al asunto requiere precisar tales conceptos y esbozar al menos la trama de antecedentes históricos en la que se inscribe esta línea de pensamiento, antes de referirnos a sus exponentes y sus tesis principales.

En general, nacionalismo es la doctrina de la autonomía de una colectividad que reivindica sus derechos, su integridad y sus valores culturales; que puede traducirse en proyectos y políticas, y que por lo común se manifiesta entrelazada con otros sistemas ideológicos: precisamente, nos interesa tomar en cuenta esas asociaciones del nacionalismo con otras tendencias en el devenir de las luchas políticas argentinas [2].

La emancipación de las colonias hispanoamericanas estuvo signada por el liberalismo y un embrionario nacionalismo, en aquel momento histórico en el que ambas concepciones se entrelazaban. Los patriotas jacobinos y los grandes conductores militares de la revolución apelaron a una identidad criolla e indiana, intentaron liberar y elevar a las masas populares -las castas- y proyectaron construir una nación en el continente sudamericano [3].

El federalismo de los caudillos que movilizaron a las masas rurales en el ámbito del antiguo Virreynato del Plata fue la subsiguiente expresión de un nacionalismo americanista, que tendría sus expositores en la generación de José y Rafael Hernández, Carlos Guido Spano, Olegario V. Andrade y otros. A la vez, el liberalismo europeísta de Domingo F. Sarmiento y otros miembros de la generación de 1837, que cristalizó como proyecto en 1880, se divorciaba del nacionalismo independentista al subordinar la organización del país a su inserción en el dinamismo del capitalismo mundial, repudiando la “barbarie” americana y propiciando el trasplante de instituciones y poblaciones europeas.

Posteriormente, en el populismo [4] de Hipólito Yrigoyen confluyeron las supervivencias del nacionalismo de cuño federal y un programa democrático que pugnó por rescatar del fraude oligárquico los contenidos republicanos de la Constitución liberal: su discurso re-unía así el nacionalismo y el liberalismo en forma análoga a la de los tiempos de la emancipación.

Desde comienzos del siglo XX se fue perfilando otro nacionalismo, en el que predominó la tendencia conservadora y católica, oponiendo las raíces hispanas y criollas al cosmopolitismo de la elite porteña y al aluvión de inmigrantes portadores de ideas anarquistas y marxistas. Su índole autoritaria se manifestó en el golpe de estado de 1930, y cundió entre los militares mezclado con las concepciones estatistas y corporativistas que propagaban los movimientos fascistas europeos. Los historiadores de este nacionalismo “de derecha” revisaron la versión de los vencedores de Caseros, exaltando a Rosas y a los caudillos federales, e impugnaron las bases económicas, políticas y jurídicas del modelo liberal implantado en el país.

Por otra parte, en la década del ‘30 se manifestó una variante nacionalista, cuyo centro visible fue F.O.R.J.A. (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) con su plataforma democrática, americana y antimperialista, denunciando la corrupción del coloniaje económico y reclamando el ejercicio de la soberanía popular. Marcando diferencias con los nacionalistas de derecha, Arturo Jauretche optaba por la autodenominación de “nacionales”. Los forjistas recorrieron un trayecto paradigmático desde la intransigencia yrigoyenista hasta la disolución del grupo para incorporarse, casi todos, al peronismo [5].

Estas distintas expresiones nacionalistas -entre las cuales hubo importantes intercambios, oposiciones y continuidades- antecedieron al nacionalismo populista del peronismo, cuyo arraigo en el movimiento obrero atrajo a ciertos sectores de la izquierda.

La izquierda

La noción de izquierda, en sentido amplio, remite a un conjunto de ideas de cambio social que impugnan el statu quo; y en sentido más estricto, como la empleamos en el presente trabajo, se refiere a las de inspiración marxista.

La concepción del progreso histórico y las “etapas necesarias de desarrollo”, conforme al modelo de la evolución europea trazado por Marx, veía en el pleno desarrollo del capitalismo una condición inexcusable para llegar al socialismo. La causa socialista y su sujeto, la clase obrera, tenían que ser internacionalistas, pues la superación del régimen capitalista sólo podía realizarse a escala mundial, trascendiendo las fronteras. La construcción del Estado nacional era “tarea de la burguesía”, y los proletarios “no tenían patria”.

Desde esta óptica, en los países más atrasados resultaba prioritario erradicar los rémoras feudales o precapitalistas para que prosperara el capitalismo. En la Argentina, los primeros ideólogos del socialismo marxista, y luego los comunistas, se guiaron por una interpretación histórica no muy diferente a la del liberalismo positivista, que despreciaba a las masas autóctonas y postulaba la europeización del país. José Ingenieros reformuló la dicotomía “civilización y barbarie” de Sarmiento en términos de “capitalismo versus feudalismo”, un esquema según el cual los caudillos federales encarnaban el atraso feudal, mientras que el unitarismo rivadaviano, los liberales de la “organización nacional” y la generación del 80 habían sido los impulsores del progreso capitalista [6].

El marxismo reformista del Partido Socialista orientado por Juan B. Justo defendía el librecambio y veía como un factor de avance la penetración del capital extranjero. La base social de los socialistas y comunistas estaba compuesta en gran número por obreros inmigrantes, y su dependencia del liberalismo y el progresismo europeo les condujo a juzgar el nacionalismo populista de Yrigoyen como una perversión de la “política criolla” o a tacharlo de “fascistizante”.

Ahora bien, a partir de la teoría del imperialismo y la experiencia revolucionaria en Rusia, Lenin introdujo la distinción entre países capitalistas avanzados y países dominados, propugnando para éstos -en sus tesis de la III Internacional- un frente antimperialista con los sectores burgueses democráticos, en el cual los comunistas debían disputar el liderazgo preservando su independencia ideológica y organizativa. Desarrollando las ideas de Marx en un nuevo sentido, Lenin y Trotsky justificaban las luchas por la liberación y la identidad estatal-nacional de los pueblos sometidos [7].

Tales principios fueron mantenidos en tiempos de Stalin, que planteó además “el socialismo en un solo país” e instrumentó el “internacionalismo proletario” en función de la política exterior soviética. No obstante pues la tradición internacionalista, las posiciones antimperialistas del comunismo constituían una zona de coincidencia con el nacionalismo.

La izquierda nacionalista argentina, sin embargo, sólo se definió como tal en 1945, cuando el grueso de la nueva clase obrera adhirió a las apelaciones nacionales y las reformas sociales del peronismo, mientras los partidos comunista y socialista persistían en oponerse a aquel movimiento que veían como un engendro nazi-fascista.

Los ideólogos

Entre los antecedentes o fuentes teóricas del nacionalismo de izquierda hay que tener en cuenta los aportes de José Vasconcelos y otros intelectuales ligados a la Revolución Mexicana, así como los de José Carlos Mariátegui y el fundador del aprismo, Víctor Raúl Haya de la Torre, quienes plantearon desde el Perú, con distintos enfoques, un enraizamiento del marxismo en la historia americana. Además, el exilio de Trotsky lo acercó al proceso revolucionario de México, y su propuesta de los “Estados Unidos Socialistas de América Latina” movilizó a sus seguidores en varios países de la región.

En el nacionalismo de izquierda argentino confluyeron intelectuales y grupos de diversa procedencia, que se situaron dentro o “al lado” del movimiento peronista. Por otra parte, varios exponentes del pensamiento nacional y popular compartieron importantes aspectos del mismo programa sin comulgar con su base u horizonte marxista [8].

Un precursor fue Manuel Ugarte (1878-1951), político, escritor y brillante publicista, expulsado del partido de Juan B. Justo, que sembró los fundamentos de un nacionalismo socialista iberoamericano para enfrentar al imperialismo norteamericano. Vinculado en un primer momento con José Ingenieros y Leopoldo Lugones -que siguieron derroteros diferentes-, Ugarte dirigió el periódico La Patria (1915), difundió sus ideas viajando por los países del continente y editó sus principales libros en España. Adhirió al peronismo en 1945 y fue embajador en México, Nicaragua y Cuba, si bien luego se apartó de esas funciones oficiales.

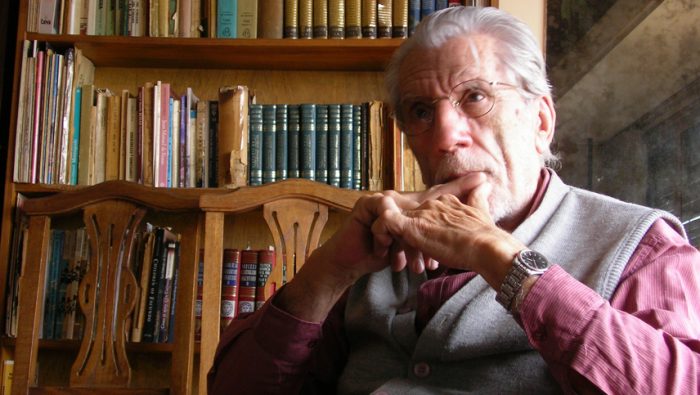

Carlos Astrada (1895-1970), aunque siempre rehusó coyundas partidarias, asumió críticamente el marxismo y en su obra filosófica elaboró una reflexión sobre la cultura argentina que permite ubicarlo como referente de un pensamiento nacional de izquierda. Tras abandonar la carrera de Derecho, su autoformación y sus eminentes estudios en Alemania le fueron reconocidos en el ámbito académico. Adherente a la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba -aunque no al yrigoyenismo-, profesor en las universidades de La Plata y Buenos Aires, se acercó al gobierno de Perón y fue uno de los organizadores del Congreso de Filosofía de Mendoza en 1949. Ácido anticlerical, expulsado de sus cargos universitarios en 1956 y distanciado también del peronismo, en la década siguiente se identificó con el maoísmo.

Rodolfo Puiggrós (1906–1980), periodista y estudioso autodidacta, publicó sus primeros trabajos historiográficos cuando militaba en el Partido Comunista. Expulsado del mismo en 1946, dirigió el periódico Clase Obrera y la fracción Movimiento Obrero Comunista (MOC), que apuntaba a rectificar la línea de la conducción del partido y reconocer la “Revolución Nacional” peronista. Después de 1955 postuló generar una fuerza proletaria dentro del peronismo. Profundizó sus investigaciones históricas y colaboró con Perón en las relaciones con otros movimientos latinoamericanos. Vinculado a la “tendencia revolucionaria”, fue rector-interventor de la Universidad de Buenos Aires en 1973, cargo al que debió renunciar cuando estallaron las contradicciones internas del peronismo gobernante, y tuvo que exiliarse en México.

Eduardo B. Astesano (1913-1991), afiliado al Partido Comunista, se graduó de abogado en 1946 en la Universidad del Litoral de Santa Fe, y siguió un camino similar al de Puiggrós. Miembro del grupo “autocrítico” de Rosario, que fue expulsado del partido en 1946, integró luego el MOC. Realizó una profusa labor periodística, dirigió el periódico Relevo en los años ´60, y en sus numerosos libros de revisión histórica contribuyó a abonar las tesis del nacionalismo de izquierda, con un especial acento indigenista en su última etapa.

John William Cooke (1920-1968), militante juvenil radical, abogado, fue diputado nacional por el peronismo en 1946. Descollante orador, profesor de Economía Política, allegado al revisionismo rosista, dirigió la revista De Frente y fue interventor reorganizador del Partido Peronista de la Capital Federal en 1955. Proscripto el movimiento, estuvo preso, fue delegado de Perón y dirigente de la resistencia en la clandestinidad, secundado por su sobresaliente compañera Alicia Eguren. Solidarizándose con la Revolución Cubana, residió en La Habana y en 1964 volvió a la Argentina para promover el “ala revolucionaria” del movimiento. En sus notables textos de este período tendía a compatibilizar las propuestas del nacionalismo marxista con la “ortodoxia” comunista en función de un frente antimperialista continental.

Jorge Abelardo Ramos (1921-1994), activista del trotskismo, manifestó su apoyo crítico al peronismo desde 1945. Publicó el periódico Octubre, participó del grupo Frente Obrero, fue columnista del diario Democracia y en 1953 ingresó al Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN) que dirigía Enrique Dickmann. Gran polemista, escribió sus filosos ensayos y editó, con los sellos Indoamérica y Coyoacán, a una amplia gama de autores de la “línea nacional”. Fundó en 1962 el Partido Socialista de la Izquierda Nacional (PSIN) y en 1971 el Frente de Izquierda Popular (FIP). Tras la dictadura del Proceso estrechó lazos con el peronismo, formó el Movimiento Patriótico de Liberación y, en su última actuación política, traicionando sus propias ideas, acompañó al gobierno neoliberal de Menem como embajador en México.

Rodolfo Walsh (1927-1976), autor de una excepcional obra literaria y periodística, aunque no dejó ensayos doctrinarios, realizó singulares aportes intelectuales desde posiciones nacionalistas de izquierda. Simpatizante del nacionalismo tradicional en su juventud, cuentista y dramaturgo, investigó y denunció los fusilamientos de 1956 y otros crímenes políticos. Comprometido luego con la Revolución Cubana, contribuyó a organizar la agencia de noticias Prensa Latina. Dirigió el semanario de la central sindical CGT de los Argentinos, y se incorporó en tareas de difusión e inteligencia a las formaciones armadas del peronismo revolucionario.

Jorge Enea Spilimbergo (1928-2004), abogado y escritor de vasta cultura, siendo estudiante había adherido a la Federación Juvenil Comunista. Colaborando con Ramos, integró el PSRN, el PSIN y el FIP. Ejerció el periodismo militante, publicó diversos ensayos y fue profesor de Economía Política en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA entre 1973 y 1976. Alejado luego de Ramos, fundó el Partido de la Izquierda Nacional, que mantenía su independencia orgánica sin perjuicio de reconocer la identidad popular peronista.

Juan José Hernandez Arregui (1929-1974), que había iniciado estudios de Derecho en Buenos Aires, se doctoró en filosofía en la Universidad de Córdoba en 1944. Enrolado en la intransigencia del sabattinismo cordobés, colaboró en la prensa partidaria y tuvo contacto con los forjistas. En 1947 renunció a la afiliación radical para incorporarse al peronismo. Desempeñó funciones en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y se dedicó principalmente a sus cátedras universitarias. Excluído de la Universidad en 1955, publicó sus libros, que alcanzaron extensa repercusión, y participó en la agitación de la resistencia peronista. Él reivindicaba haber ideado la denominación “Izquierda Nacional” para esta tendencia, que concebía ligada al peronismo revolucionario.

Otros trabajos señalables en esta corriente son los ensayos de Enrique Rivera y Esteban Rey, los estudios historiográficos de Norberto D’Atri, Alfredo Terzaga, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, las aproximaciones político-estéticas de Ricardo Carpani y el grupo Espartaco, reflexiones de cuadros sindicales como el ex anarquista Alberto Belloni y el ex socialista Ángel Perelman, textos de intelectuales de origen católico como Emilio Fermín Mignone y Conrado Eggers Lan y, llegando a un período más reciente, las investigaciones históricas de continuadores de esta orientación como Norberto Galasso y Emilio J. Corbière.

En Uruguay, Vivian Trías (1922-1980), talentoso periodista, profesor, diputado e historiador, fundamentó la línea política del Partido Socialista abordando la problemática rioplatense y sudamericana con un enfoque marxista nacional. En una visión coincidente se enmarcan los ensayos latinoamericanistas del escritor y periodista Eduardo Galeano, los trabajos del historiador Carlos Machado y los de otros autores relacionados con la revista Marcha.

Existen asimismo notorias concomitancias en la producción de algunos marxistas heterodoxos vinculados al trabalhismo brasileño, como Darcy Ribeiro, que elaboró una ambiciosa teorización del proceso civilizatorio universal y americano, Theotonio Dos Santos y otros economistas de la "teoría de la dependencia".

Tesis básicas

Las obras de los autores que conformaron la corriente nacionalista de izquierda articulan un conjunto de proposiciones que -sin pretender agotar el listado ni el análisis de los temas, y a riesgo de allanar importantes matices, deslizamientos o excepciones- resumiremos aquí en los siguientes puntos:

1- una aplicación de la filosofía y la metodología marxista, basada en la dialéctica de la lucha de clases y los fenómenos económicos para interpretar la realidad social, asumiendo como presupuesto la misión universal emancipadora del proletariado e incorporando la concepción leninista sobre la liberación nacional de los pueblos oprimidos.

2- la recuperación de la tradición y las formas de conciencia nacionales y populares como fundamentos de una revolución nacional, dirigida a superar la dependencia económica, política y cultural del imperialismo capitalista y cuyo desarrollo debía orientarse hacia el socialismo, rechazando la sumisión al satelismo comunista.

3- un punto de vista americano, señalando la inversión del sentido de ideologías trasplantadas a nuestros países e impugnando la visión eurocéntrica y el “colonialismo mental” en la cultura de elite, en el sistema educativo y universitario y en los partidos de izquierda, con la intención de abrir cauces a un “nuevo pensamiento”.

4- una renovación de la revisión histórica, centrada en los intereses y la lucha de las masas trabajadoras, oponiendo a la historiografía liberal la interpretación de la continuidad de la revolución incumplida de la independencia y los levantamientos federales del siglo XIX con las causas democráticas y populares del siglo XX.

5- la postulación de una nación sudamericana, concibiendo la integración de las repúblicas del continente como imperativo histórico, objetivo estratégico y dimensión necesaria para su plena emancipación.

6- la caracterización del radicalismo yrigoyenista como continuador o heredero de las rebeldías históricas del federalismo y, no obstante sus limitaciones, precursor de la política nacionalista y las reformas sociales del peronismo.

7- la caracterización del peronismo como un movimiento nacional y popular de potencialidad revolucionaria, que expresaba los intereses de la clase obrera a pesar de las distorsiones de la capa burocrática dirigente.

8- la reconsideración crítica de la participación política de los militares, rescatando los antecedentes y las posibilidades de una conjunción pueblo-ejército.

9- la reivindicación de la cultura criolla mestiza y el sustrato indígena de los pueblos americanos, rebatiendo la descalificación de las etnias autóctonas por las proyecciones racistas del pensamiento “occidental”.

Una interpretación marxista

El marxismo, “un humanismo cuyo centro es el proletariado y su circunferencia, el género humano” según términos de Hernández Arregui, era a la par “un método para la investigación de la historia y la cultura”, que debía aplicarse sin incurrir en traslados mecánicos, como habían hecho en Argentina “las izquierdas europeístas”. Por sobre las “deformaciones stalinistas”, el marxismo tenía que “recrearse” desde el mundo colonial [9].

Puiggrós defendía el método marxista de sus reductores y detractores, explicando que las “condiciones de vida material” constituían las raíces de las formas culturales, jurídicas y políticas, en un nexo de carácter dialéctico: el materialismo histórico, lejos de ser un determinismo económico, “abarca el conjunto de los fenómenos en sus conexiones recíprocas y en su mutuo condicionamiento”, estableciendo una graduación o jerarquía entre las causas del proceso histórico.

Relativizando el internacionalismo de Marx, Puiggrós subrayaba la constatación del Manifiesto Comunista de que “la campaña del proletariado contra la burguesía empieza siendo nacional”; aunque recién medio siglo después Lenin, al caracterizar el paso del capitalismo a la etapa imperialista, había sacado a luz el problema nacional en los países dependientes, según “la ley del desarrollo desigual”, propiciando -como también Stalin y Mao- el frente revolucionario con la burguesía dentro del cual debían dirimirse las contradicciones internas [10].

Hernández Arregui citaba asimismo opiniones de Marx —por ejemplo su apoyo a la lucha de los irlandeses contra Inglaterra y de los polacos contra Rusia— congruentes con la línea leninista sobre la alianza de todas las tendencias interesadas en la liberación nacional. Por su parte, Ramos, Rivera y otros ponían énfasis en los aportes teóricos de Trotsky [11] -a quien Hernández Arregui, sin suscribir “el trotskismo”, reconocía haber aplicado con coherencia el marxismo a la situación de los países dependientes, y Puiggrós sólo citaría ocasionalmente para desdeñar su “soberbia” intelectual y la de sus epígonos.

Spilimbergo advertía que Marx y Engels, pagando tributo a su condición de europeos, enunciaron en el Manifiesto de 1848 ciertas conclusiones “simplistas” (como que “la burguesía... lleva la civilización hasta a las naciones más salvajes”), escollo ideológico frente al cual se imponía una distinción que la izquierda europeísta había sido incapaz de efectuar:

“...Siempre hay un conflicto entre el dogma y el método, entre la construcción teórica elaborada para un tiempo y un lugar históricos, y los procedimientos y fines del análisis. Cambiadas las circunstancias, se establece la discordia entre construcción doctrinaria y método animador, entre la armazón lógica y el elemento dinámico, intencional, actuante de la doctrina. Optar por el dogma, como se hizo, fue traicionar la esencia revolucionaria del marxismo...”

No obstante tales prevenciones, Spilimbergo dedicó un ensayo a rescatar en Marx los elementos de una visión de la cuestión nacional diferente a la del cosmopolitismo “civilizador” que le adjudicaba la lectura de su obra por los “socialistas cipayos”. En la década de 1860, observaba, Marx y Engels revisaron su concepción internacionalista y apoyaron algunos movimientos nacionales de los países oprimidos [12].

Cooke tomaba de Marx, en particular de los Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844, las herramientas de análisis aplicables a una situación histórico-social concreta: la alienación cultural argentina como país dependiente, y encontraba asimismo allí las bases de una concepción humanista revolucionaria, la lucha por la desalienación “material y moral”, en el mismo sentido que las propuestas de Ernesto Guevara sobre el “hombre nuevo” [13].

Agreguemos que el manifiesto de C.O.N.D.O.R., agrupación que Hernández Arregui fundó en 1964 pensando reeditar la experiencia de F.O.R.J.A., adoptaba explícitamente “la metodología del marxismo” para la investigación de la realidad histórica y “como guía de la acción política de las masas”, aunque “sin dejarse dominar” por el método, conforme a la advertencia del propio Marx. Instaba además a otras tendencias embarcadas en la causa nacional a despojarse de prejuicios y “comprender, de una vez por todas, la poderosa validez de un sistema de ideas que influye en todo el pensamiento contemporáneo” [14].

Un nacionalismo revolucionario

El eje de esta línea ideológica era el carácter nacional de la Revolución, entendida como culminación de las luchas históricas contra la dominación colonial y semicolonial. Frente a los socialistas y comunistas que predicaban una reforma o revolución democrático-burguesa para superar el atraso feudal, la izquierda nacionalista concebía una revolución antimperialista, dirigida ante todo a romper las ataduras externas. En ella podían concurrir sectores burgueses y del ejército, pero debía basarse primordialmente en las masas trabajadoras, a las que era necesario infundir una perspectiva socialista. “El nacionalismo toma las únicas formas que puede tomar hoy en día: formas socialistas” escribía Cooke a Perón a propósito del caso de Argelia [15].

Ramos invocaba “la tradición de un nacionalismo democrático revolucionario” en la cual se insertaba su partido levantando las banderas del socialismo, lo cual suponía un salto cualitativo respecto al nacionalismo meramente defensista. No obstante esas ostensibles diferencias, un periódico nacionalista conservador acusó de plagio a la izquierda nacional, afirmando que su bagaje, desde el revisionismo histórico hasta el examen de los hechos económicos, estaba "calcado del nacionalismo" en una "laboriosa adaptación" [16].

Recíprocamente, al comentar Revolución y contrarrevolución de Ramos, Hernández Arregui saludaba su lograda aplicación del método marxista y, anticipándose al reclamo de lo que el autor “les debía” a los historiadores rosistas, enrostraba a éstos cuánto había en sus trabajos de “aplicación subrepticia y parcial de los supuestos metodológicos del materialismo histórico”.

Hernández Arregui sostenía que “hay un nacionalismo reaccionario y un nacionalismo revolucionario”, entre los cuales marcaba diferencias tajantes, citando por analogía el aserto de un dirigente negro norteamericano de que “el nacionalismo blanco es lo contrario del nacionalismo negro”. El autoritarismo del nacionalismo de derecha, observaba, lo llevó a identificarse con el fascismo. Aunque ponderaba la labor de los historiadores revisionistas y la exaltación de la cultura nacional a partir de la saga del gaucho en Lugones, denunciaba los prejuicios racistas y clericales en esta tendencia y su paradójica inspiración en teorías extranjeras como las de Charles Maurras y Thierry Maulnier.

El nacionalismo de las grandes potencias y de los ideólogos europeos, alegaba, era de índole diferente al de los países coloniales. Aquél pretendía conservar naciones segregadas, en tanto el nacionalismo iberoamericano requería trascender los aislamientos regionales. Autores como Fichte se dirigían al pueblo alemán a través de las clases altas; pero en Iberoamérica era inútil interpelar a las oligarquías, que veían en el pueblo a su enemigo.

“La etapa nacionalista es inevitable. Pero este tramo, en los países coloniales que recién entran en él, es distinto al que han recorrido en el siglo XIX naciones como Alemania o Italia. Y por tanto, tal distingo en nuestra realidad americana pide una interpretación distinta”.

El nacionalismo de masas, propio de los pueblos dependientes, según los términos de Hernández Arregui, luchaba para liberar “una patria interminada”. Había que arrancar la capa superficial de “la cultura aparente”, fruto de la colonización educativa, para exhibir la cultura del pueblo -“las entrañables tradiciones del país, sus costumbres heredadas, que son creaciones colectivas, la fidelidad al suelo”, “sus hábitos de pensamiento y sus modos de sentir”- como un momento necesario, premonitorio, en el “tránsito racional hacia la liberación del coloniaje” [17].

Astrada -a quien Hernández Arregui reprochaba incursionar de manera “casi” abusiva en las brumas metafísicas para llegar al meollo de lo real- había expresado los mismos ideales, clamando por preservar “el carácter de un pueblo”, su idiosincracia y autonomía, conquistar “una progresiva conciencia nacional” en la fidelidad al propio destino de los argentinos, “realzarlo en las creaciones del arte y la poesía, esclarecerlo en el pensamiento filosófico, abrirle cauce en la ciencia y en las instrumentaciones de la técnica, dentro de las estructuras sociales de una comunidad justa y libre” para promover “la continuidad de nuestra estirpe” [18].

Puiggrós descalificaba al nacionalismo reaccionario inspirado por “el miedo y el odio” al movimiento obrero, confiando en la fuerza de un nacionalismo popular, “proletario”, que no era antagónico al internacionalismo, pues su realización completa desembocaría en el mismo, al conducir a “la unidad de la especie humana” [19].

Es sugestivo acotar que Astesano, en su trayecto hacia una cada vez más acentuada heterodoxia, llegó a afirmar que el materialismo histórico, centrado en la lucha de clases, no concedía un lugar suficiente a la lucha de comunidades como los pueblos y las naciones, por lo que proponía otro método: el “nacionalismo histórico”, dado que el nacionalismo era la cuestión principal a la que debían subordinarse las contradicciones de clases [20].

Los expositores de esta corriente coincidían en condenar el seguidismo pro soviético y las manipulaciones del internacionalismo proletario, si bien existían disonancias entre Ramos, Rivera y los que, en la línea trotskista, repudiaban la desvirtuación de la Revolución Rusa por la “burocracia soviética”, y quienes, como Cooke, Hernández Arregui y Puiggrós, veían con mayor benevolencia la política de la URSS y valoraban su apoyo a las revoluciones del Tercer Mundo. En general todos aprobaron el giro “tercerista” de China, donde Mao amalgamaba su propia versión marxista con la milenaria cultura oriental.

Hacia un pensamiento americano

La izquierda nacionalista denunciaba un fenómeno de trastocamiento de las ideas que cruzaban el Atlántico, por el cual a menudo lo que era progresivo para Europa se tornaba regresivo en América, y viceversa. Frente a los equívocos irremediables de esas ideologías de importación, lo que hacía falta era fundar nuestra propia visión del mundo.

Manuel Ugarte fincaba en la doble raíz hispánica e indígena la originalidad americana y la posibilidad de otra cultura: “la promesa de una nueva modalidad humana, de un pensamiento distinto dentro de los valores universales” [21].

Astrada rechazó de plano las ideas de Sarmiento, así como la “artificiosa aclimatación de las formas externas de una civilización de trasplante” que achacaba a la oligarquía imitadora, servil al capitalismo extranjero. Encontraba un prospecto de pensamiento emancipador en Moreno, Belgrano, San Martín y Monteagudo, en Juan María Gutiérrez, en los atisbos de Echeverría y Alberdi donde se advertía la influencia de Herder, y sobre todo en las claves poéticas del Martín Fierro de Hernández. El camino no era la copia, sino “la adaptación y aplicación de las ideas y concepciones europeas en función de las necesidades de la sociedad latinoamericana". Contra la afirmación de Hegel de que las antiguas culturas de este continente "tenían que sucumbir" ante el “Espíritu" universal, argumentaba que esta última abstracción

"no ha sido ni podía ser un principio determinante de la cultura que se viene gestando en Latinoamérica, cuyo paideuma está penetrado por lo telúrico y por el aliento imponderable del milenario pasado cultural amerindio. Del encuentro y conjugación de estos factores condicionantes y los valores sociales de la cultura universal surgirá, con una organización social basada quizá en una integral democracia de bienes, una Weltanschaung (cosmovisión) propia, como expresión de una forma de vida diferente de la occidental" [22].

Puiggrós cuestionó el tratamiento habitual de la realidad americana como resultado de relaciones puramente externas, punto de vista que colocaba a las grandes potencias como transmisoras activas de civilización y a los pueblos atrasados como receptores pasivos, subestimando la función determinante de las causas internas.

“No es que las causas externas dejen de tener influencia, a veces primordial... El error consiste en colocarlas en el lugar correspondiente a las causas internas, en diluir éstas al no presentar más que aquéllas, en no ver que las causas externas actúan sobre un fondo o base ya creado por las causas internas. Las causas externas intervienen en los cambios sociales por intermedio de las causas internas en la medida que estas últimas se lo permiten”.

Puiggrós criticaba los estragos que había hecho entre los marxistas el diletantismo de José Ingenieros, en cuya sociología “los altibajos de la historia argentina vendrían a ser el reflejo empequeñecido y tardío, casi una caricatura, de la lucha entre reacción y revolución en Europa”. En cambio rescataba de Ricardo Rojas, pese a su historicismo idealista, las sugerencias de “no vestir prestadas formas de Europa”, sino asimilar la cultura universal “buscando en la propia vida americana las normas que convienen a nuestra capacidad creadora”.

La explicación de la realidad por las causas externas, el culto a la “universalidad” y la incapacidad de ver “lo singular” había llevado a los “comunistas fideístas” a creer en “la revolución exportada”, y también a la teoría de la “reacción exportada”: la URSS exportaba revolución proletaria, Alemania exportaba nazifascismo, y nuestro país quedaba “librado a la suerte de la importación”. Así era cómo, ignorando la cuestión nacional, socialistas y comunistas, igual que los liberales, no habían podido entender al peronismo. Para Puiggrós, la emancipación en Argentina era parte de la liberación de la humanidad, pero en concreto sólo podía inteligirse su sentido atendiendo al proceso de las causas internas [23].

La tarea que Hernández Arregui emprendió fue, ateniéndonos a sus palabras, “la construcción de una imagen del país opuesta a la visión europeísta de la cultura”. Este propósito racional se cimentaba en un sentimiento de amor e identificación con el interior, con el arte popular, con la realidad profunda del continente en la que germinaba “la autoconciencia de la nación”. Frente al “engendro espiritual” del país enajenado, sostenía que “sólo una filosofía independiente de Europa puede interrogar y traducir la realidad nacional en gestación”. Lo planteaba en futuro, pues los pueblos colonizados sólo podían dar “una filosofía bastarda, superflua, marginal”. Pero el espíritu nacional vivía en las masas, y los intelectuales debían beber de esas fuentes para producir “un pensamiento original” [24].

Con intención semejante, Astesano se empeñaría en elaborar una síntesis comprensiva de la historia de América, retomando la preocupación de Darcy Ribeiro por centrar en esta realidad el enfoque de la evolución social universal.

La revisión histórica

Otro aporte perdurable de estos autores fue la reinterpretación de la historia argentina en el contexto sudamericano, refutando ante todo la historiografía liberal mitrista y sus versiones de izquierda, pero discrepando también con el revisionismo rosista.

Siendo diputado, Cooke había impugnado el falseamiento oligárquico del pasado como cobertura de “la tremenda entrega económica del país”, resaltando el sentido de la batalla ideológica para establecer la verdad y reivindicar las luchas y los caudillos de las masas populares contra los dogmas históricos y económicos que servían al imperialismo [25].

Ramos arguía la filiación hispánica del liberalismo de la revolución de Mayo, fruto de la escisión de “las dos Españas” y -citando a Puiggrós y José María Rosa- reivindicaba el Plan de Operaciones de Moreno, expresión del “jacobinismo sin burguesía” que resultó derrotado en el reflujo contrarrevolucionario. Exponía la centralidad del conflicto entre el interior mediterráneo y los intereses mercantiles porteños, dilema ante el cual el litoral ganadero vacilaría pactando con la ciudad-puerto. Justificaba la rebelión de Artigas, así como a las montoneras y los caudillos gauchos, enfrentando a los unitarios rivadavianos; denunciaba la creación del Estado-tapón del Uruguay como parte de las agresiones neo-colonialistas, y juzgaba con cierto equilibrio el rol de Rosas: aunque “rechazó las exigencias del comercio importador y del capital extranjero”, no logró “una nueva base de sustentación acorde con el desarrollo mundial del capitalismo”, pues su nacionalismo estaba condicionado por la clase saladerista en cuyos límites se movía [26].

Vivian Trías, comparando la política agraria y las ideas económicas de Rosas con las de Artigas, coincidía en marcar esa limitación del rosismo que, no obstante jaquear y combatir con eficacia la “satelización colonial”, no logró romper la dependencia de los estancieros respecto a los intereses británicos, incubando así su propia derrota [27].

Astesano, menos reticente, desarrolló la noción de Ramos de que Rosas “fue la primera expresión capitalista en la Argentina” y lo caracterizó como pionero de una burguesía nacional, propulsor de un capitalismo basado en la organización productiva de la estancia, el trabajo asalariado, el desarrollo del transporte fluvial y la protección de las economías regionales [28].

Astrada, aunque se refirió con desdén a los caudillos federales y censuraba sin ambages a Rosas, hacía una importante salvedad:

“Caseros, en la petit histoire argentine, es la Troya -por lo del caballo- de la frustración argentina, pues es necesario disociar entre la caída inevitable y necesaria de Rosas, y la instrumentación de ella, digitada por el extranjero y en beneficio de los intereses foráneos” [29].

El relato de Ramos sobre la etapa de la “organización nacional” exhibía las defecciones de Urquiza y las agresiones de Mitre contra el interior y el Paraguay, apoyándose en Alberdi. Matizaba el retrato del “loco” Sarmiento reconociendo su “amor por la cultura”, aunque este sanjuanino “transigió sistemáticamente con la oligarquía porteña para poder vivir y expre-sarse”. Era benevolente con Avellaneda por su simpatía con las posturas industrialistas, y sobre todo con Julio A. Roca, a quien describía como líder de una reacción de los grupos burgueses provincianos, que hizo un gobierno laicista y progresista, si bien terminaría “incrustado” en el sistema oligárquico [30].

Spilimbergo compartía la visión de Ramos, y Alfredo Terzaga fue aún más entusiasta en su biografía de Roca. Sin embargo, esta interpretación era rechazada por otros autores. Hernández Arregui coincidía con Ramos acerca del influjo del liberalismo español en la emancipación y el juicio sobre Rosas, pero discrepó con su versión del roquismo: “Roca, en última instancia, fue absorbido por la oligarquía y nunca dejó de ser su representante” [31].

Puiggrós ahondó en una amplia revisión de la historia argentina y de la región del Plata, incluyendo la conquista y la colonización española. Su caracterización del sistema económico de la colonia como “feudal” lo involucró en una resonante polémica con André Gunder Frank y otros historiadores de izquierda, que si contribuyó a elucidar los modos de producción en la formación americana, también mostraba las dificultades de las categorías clásicas marxianas para explicar la dualidad colonial.

El cuadro que trazó Puiggrós de la revolución de 1810 hacía hincapié en el Plan de Moreno y la lucha federal de Artigas. Su análisis de la contradicción del interior con el puerto y de las guerras civiles no se apartaba demasiado del revisionismo nacionalista, pero sus apreciaciones sobre Rosas establecían sensibles distancias: el federalismo rosista, decía, no fue más allá de la defensa de la autonomía de la provincia que poseía el puerto único, instrumento del avasallamiento de las demás; el dictador tiranizó al pueblo, reduciendo el presupuesto de la educación para aumentar el de la policía; “la patria de Rosas no era la nación sino la estancia”. En cuanto al “roqui-juarismo”, juzgaba que su liberalismo anticlerical no podía disimular que “practicó la política de los grandes terratenientes y del capital extranjero” [32].

La unidad sudamericana

Una idea medular en esta corriente es la unión de toda la América al sur del río Bravo. La proposición de Ugarte era refundar la nación -que él prefería llamar iberoamericana- mediante la unificación y la liberación de nuestros pueblos:

"Ha llegado la hora de realizar la segunda independencia. Nuestra América debe cesar de ser rica para los demás y pobre para sí misma. Iberoamérica pertenece a los iberoamericanos" [33].

Recuperando el discurso de Ugarte, Ramos planteaba la reintegración de la patria sudamericana, por sobre las nacionalidades “provinciales” en que se dividió:

"La historia de los argentinos se desenvuelve sobre un territorio que abrazó un día la mitad de América del Sur”. “Somos un país porque no pudimos integrar una nación y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos". "La Nación, que hasta 1810 era el conjunto de América hispana, y en cierto sentido, también España, se disgrega en una polvareda difusa de pequeños estados”. “En el siglo que presencia el movimiento de las nacionalidades, la América indo-ibérica pierde su unidad nacional. (...) un acto de reposesión de nuestro pasado histórico, será el primer paso de nuestra revolución. El proletariado latinoamericano del siglo XX se ha convertido en el heredero de todas las tareas nacionales que la historia dejó sin resolver" [34].

Hernández Arreguiinvocaba la definición de Bolívar: “nuestra América es la patria de todos”, y afirmaba que "la unidad hispanoamericana no es un ideal, sino una comprobación histórica". El único nacionalismo legítimo era el nacionalismo latinoamericano. Consecuente con la visión de “la 'patria grande', descuartizada pero no disuelta", intentó un estudio abarcador de la misma, aunque confesaba haber tenido que limitar su ambición: “el tema de la América hispánica desborda a un sólo escritor, y debe ser, dadas las actuales condiciones del continente, tarea de equipos universitarios coordinados de los diversos países latinoamericanos”.

Ante los dilemas terminológicos, Hernández Arregui aplicaba la denominación América latina -aún criticando su origen “afrancesado” y desechando una irreal “latinidad”- a la realidad económica y política presente, y América hispánica para designar la historia y cultura de estos pueblos (con la aclaración de que el adjetivo hispánica, al referirse a toda la antigua Hispania romana, comprende también a Brasil por su herencia lusitana) [35].

Puiggrós, no obstante disentir con el concepto de una nación latinoamericana preexistente tal como la definía Ramos, concordaba en la necesidad de la unión, y volcó su interés por la problemática común de los países del área en numerosos artículos periodísticos. Atacando el sesgo economicista y liberal de los planes formulados por los burócratas de los organismos internacionales, sostenía que nuestra América, “una y múltiple”, debía integrarse por la lucha de sus pueblos para lograr una síntesis revolucionaria superior.

“En América Latina germina el Nuevo Mundo que fue hasta ahora profecía. Durante cuatro siglos pasó de un coloniaje a otro y se edificó como conglomerado desunido de campos de abastecimiento de Europa o de los Estados Unidos que recibían a cambio manufacturas, técnicas, ciencia, filosofía y prototipos políticos. Hoy, brotes que se multiplican anuncian el fin de esos cuatro siglos de trasplantes...” [36]

Vivian Trías evocaba el proyecto visionario bolivariano, deduciendo que ya era hora de que “nos desprendamos de la balcanización que el imperialismo nos impuso y pensemos a nuestro continente como una unidad desde todos los ángulos”. Atribuía al capitalismo inglés la fragmentación sudamericana y la creación de la república del Uruguay “desarraigándola de las Provincias Unidas”. Si “la liberación económica de nuestros países no puede separarse de su asociación política, o sea, de su unidad nacional”, advertía que la integración también podría intrumentarse “para afianzar el subdesarrollo y la dependencia” [37].

Cooke vaticinaba la “revolución latinoamericana, integral”, relacionándola con la tradición histórica de las luchas por la independencia:

“Una de las cosas que perdimos en Caseros fue la costumbre de escribir y pensar como latinoamericanos. Bolívar, San Martín, Artigas, Moreno, Monteagudo, Rosas, etc., todos escribían y opinaban como ‘americanos’. Después de la caída de Rosas, eso terminó: como semicolonias, los países perdieron ese sentido americano. Recién reapareció con Yrigoyen, aunque sin poder pasar de su contenido romántico y verbal a una acción práctica”.

Luego, recordaba, el gobierno de Perón “retomó el sentido de la América Latina como unidad, y lo llevó a la práctica en la medida que fue posible”; más que los resultados, importaba el concepto de aquella orientación precursora, que en los años ´60 había madurado en los movimientos de liberación y se proyectaba en la experiencia de Cuba [38].

Los nacionalistas de izquierda apoyaron la Revolución Cubana y su llamado a la unión continental contra el imperialismo, en un espectro de posiciones que iban desde la plena identificación de Cooke o de Walsh hasta las objeciones de Ramos, quien criticó algunas concepciones del Che Guevara y sobre todo el foquismo que pretendía trasladar la experiencia guerrillera a otros países [39].

El Yrigoyenismo

Apoyándose en los textos testimoniales de Ricardo Caballero sobre la composición social de los alzamientos revolucionarios radicales, Ramos recalcó los orígenes federales del movimiento, al que algunos de sus protagonistas veían como “una cruzada... que es el reverso de Caseros y de Pavón”. Retrataba a Hipólito Yrigoyen, nieto de mazorquero, “de estampa aindiada”, perseverante antimitrista, rodeado por hombres de prosapia federal provinciana como Elpidio González, conduciendo un torrente de “oscuros hijos del país”: “las tendencias más plebeyas de la sociedad argentina y también más criollas”, que convergían con “los hijos de la primera generación inmigratoria”. El austero desinterés de aquel caudillo habría sido un arquetipo para “el moralismo pequeño burgués de las nuevas clases medias”, a la vez que personificaba ante los criollos sus virtudes tradicionales [40].

Spilimbergo sintetizó la definición del yrigoyenismo como una alianza de “clases medias y viejo criollaje federal” contra el poder oligárquico, al que obligaron a garantir el sufragio popular; fue así “el primer partido orgánico y principista” de masas, con un programa centrado en hacer cumplir la Constitución [41].

Ramos (que en 1951 había escrito bajo seudónimo una biografía laudatoria de Leandro Alem) explicaba el enfrentamiento de Hipólito con su tío “por la irresistible propensión de Leandro a combatir a Roca aliándose con Mitre” y forzaba los argumentos para mostrar episódicas coincidencias entre Yrigoyen y Roca. Respecto a la estrategia de intransigencia y abstención, alternando con la revuelta armada, constataba su eficacia -y su carácter de escuela para seleccionar los cuadros- que mostraba a Yrigoyen como un habilísimo político.

“No ofrece ‘programitas’: ofrece un programa que para su época es un programa revolucionario: se trata del derecho a votar y ser elegido en un país donde un puñado de ´notables´ había terminado por imponer su voluntad exclusiva”.

Como la generalidad de sus colegas de la izquierda nacional, Ramos reconocía a Yrigoyen haber impulsado la Reforma Universitaria de 1918, aunque este movimiento renovador había sido frenado por Alvear y más adelante desvirtuado por las propias dirigencias estudiantiles. Pero señalaba los tropiezos del gobierno yrigoyenista ante la agitación obrera y, en definitiva, los límites de su “nacionalismo agrario y popular”, que no cuestionó el modelo exportador oligárquico: a pesar de sus intenciones de reforma social y los avances en la política petrolera y ferroviaria, mantenía reticencias a emprender el desarrollo industrial; y a pesar de su política exterior autónoma, neutralista y pacifista, de los gestos hacia los países hermanos agredidos y su desconfiaza ante los Estados Unidos, en las relaciones con Gran Bretaña el presidente Yrigoyen “no enfrentaba al Imperio”. Esta era su ambigüedad ante la oligarquía.

“Sólo un nuevo movimiento nacional democrático, cuyo protagonista fuera el proletariado argentino, podía llevar más adelante la bandera de la revolución nacional...” [42]

En términos concordantes, Hernández Arregui reconocía en el nacionalismo -“aunque vacilante”- de Yrigoyen, el antecedente inmediato de la causa que corporizó el peronismo.

Puiggrós analizó en el liderazgo de Yrigoyen la influencia formal del krausismo y su impronta moralista. En cuanto al gobierno, interpretaba que, a pesar de sus debilidades, el yrigoyenismo fue una expresión antitética a la colonización capitalista del país:

“Yrigoyen demostró en la política exterior la firmeza que le faltó en la conducción interna. En aquélla contó con el apoyo de un movimiento policlasista de oposición al imperialismo; en ésta tuvo que optar en la lucha de clases y eligió el camino del liberalismo burgués”.

Así, la Semana Trágica lo alejó del movimiento obrero, y las matanzas de la Patagonia y del Chaco santafesino “lo enajenaron aún más a la política de la oligarquía conservadora”. En cuanto al rumbo del partido tras la muerte del caudillo, denunciaba la traición de sus herederos, acotando que, como era frecuente en la historia, “la continuidad aparece por caminos imprevistos y de otro origen” [43].

El Peronismo

Ramos explicó al peronismo con la categoría de bonapartismo, basada en el análisis de Marx sobre el régimen de Luis Bonaparte: Perón, apoyado en el ejército, representaba los intereses históricos de la burguesía industrial, aunque esta clase, “cobarde y caótica, inconsciente y semi-extranjera”, le fuera en su mayoría hostil. Según una cita de Engels que traía a colación, tal modelo dictatorial sirve el interés de la burguesía, en contra de su voluntad y aún en oposición a ella, sin dejarle controlar los negocios.

Spilimbergo, Rivera y otros siguieron esta calificación, aunque el mismo Ramos le restó énfasis en la última versión de su libro sobre la era peronista, quitando del título el término bonapartismo. No obstante, insistía en que el peronismo tuvo que subrogar a la burguesía nacional debido a la alineación oligárquica y colonial de la UIA (Unión Industrial Argentina) y la fragilidad del empresariado nucleado por la CGE (Confederación General Económica). La centralización del poder y la verticalización del aparato burocrático, decía, fue necesaria para enfrentar las poderosas redes del sistema imperialista, pero al elevarse por encima de la sociedad e “independizarse de las fuerzas que le dieron origen”, Perón impidió la organización de su propio movimiento y no pudo contar con un frente de partidos nacionales que apoyaran su programa, frustrando la posibilidad de crear una “democracia revolucionaria” [44].

Hernández Arregui admitió con reservas la utilidad de la categoría de bonapartismo. En el primer gobierno peronista veía la realización de la Revolución Nacional, “bajo la forma de una democracia autoritaria de masas”, que no era sino la combinación que Mao describía como “democracia dentro del pueblo” y “dictadura sobre la reacción”. Una revolución sostenida por el “proletariado nacional”, que había participado del poder político por primera vez en la historia argentina. El peronismo era “el partido nacional de la clase obrera”, aunque su sobrevivencia dependía de que pudiera resolver la contradicción entre “la conducción política no obrera y la base de masas proletaria” [45].

Puiggrós —dejando de lado la definición de bonapartismo, en razón de su “dudosa exactitud histórica”— explicó al peronismo como resultado del crecimiento de las fuerzas productivas en la Argentina, en contradicción con el carácter dependiente de la economía, y en particular por la necesidad del desarrollo industrial, a la par de la maduración de la experiencia obrera y “el despertar de una conciencia nacional antimperialista entre los intelectuales y en las filas del Ejército”. Las nacionalizaciones habían impulsado el “capitalismo de Estado”, que sin ser la socialización “trae en sus entrañas elementos de socialismo”. El contenido de clase del Estado se modificó, a pesar de que faltó consumar la reforma agraria. El Estado justicialista estableció “un equilibrio inestable y provisorio entre la burguesía y el proletariado”, como una etapa de transición. La conjunción de clases distintas era, a la vez, la fuerza y la debilidad del peronismo. Perón había errado al dar por implantada “la economía social” y declarar cumplida la revolución, cuando más necesitaba del apoyo combativo de las masas para que no fracasara [46].

Astrada exaltó el 17 de octubre como la irrupción del pueblo, ”los hijos de Fierro”, en la plaza pública, en un contexto que relegó a la oligarquía por una década; pero el proletariado, “carente de conciencia de clase”, “había sido víctima de un ominoso paternalismo” y los dirigentes convirtieron al movimiento peronista en “una verdadera olla de grillos” [47].

Cooke consideraba que el peronismo era “en esencia” nacionalista y socialmente revolucionario -el “hecho maldito de la política del país burgués” que, jugando con las propias reglas del sistema, desnudaba la falsedad demoliberal-, y apuntaba su penetrante “crítica de la razón burocrática” contra la dirigencia política y sindical que lo entorpecía y desviaba de sus objetivos [48]. Claro que la apuesta de Cooke chocaba con el propio Perón y el grueso del movimiento, a los que no iba a lograr convencer de que su destino era la revolución socialista.

En Walsh podemos leer una precisa caracterización del gobierno del peronismo como una “tentativa de ruptura” con la sujeción imperialista: un Estado popular que defendía a la clase trabajadora, en el cual se desarrolló un “ala burguesa”, la “nueva burguesía en asenso”, a la par de “esa enfermedad parasitaria del Movimiento peronista, la burocracia”, que luego, bajo el Estado reaccionario, terminaría convirtiéndose -particularmente los jerarcas sindicales- en otra expresión del imperialismo [49].

El papel del ejército

En la secuencia de las luchas nacionales que reivindicaban los nacionalistas de izquierda, la participación militar había sido decisiva. Libertadores, caudillos federales, revolucionarios radicales y primeras figuras del peronismo fueron hombres de armas. A la luz de esa historia, era esperable que la Revolución Nacional contara con respaldos en las instituciones armadas.

Hernández Arregui afirmaba que en los países dependientes el ejército podía cumplir una función anticolonialista, como fue el caso del peronismo, el nasserismo y otros procesos del Tercer Mundo. El nacionalismo del ejército era consustancial a su función profesional y geopolítica, y por eso salieron de él decididos industrialistas como Manuel Savio, Enrique Mosconi y Alonso Baldrich. Aunque el temor al comunismo fue introducido en sus filas para “desbaratar el entendimiento histórico” entre el poder militar y los trabajadores, había una “tradición popular hispanoamericana de nuestros ejércitos emancipadores” y en la Argentina se daban las condiciones para “un reencuentro entre el ejército y el proletariado” [50].

Al tratar diversos momentos de la historia militar, Ramos enaltecía una tradición nacional y popular en el seno de la institución, sin dejar de contraponerla a las infamias, la imbecilidad o la venalidad de los generales de la oligarquía. Relataba también que, dentro del Estado peronista, el ejército jugó como actor directo en los planes para desarrollar una industria pesada, aunque después de 1955 fue “diezmado” para ponerlo al servicio del sistema oligárquico [51].

En la década de los ‘60, Cooke llegó a la conclusión de que era inútil esperar una rectificación de los militares argentinos:

“Desde 1955, el ejército es un partido más, el partido continuo del régimen, el partido con la máxima capacidad de violencia en una fase histórica en que la institucionalidad democrática-representativa no funciona y todo es acción directa”.

Desalentando el seguidismo pero también el anti-militarismo de ciertos sectores, Cooke añadía que “nadie podrá convencerme de que el ejército de San Martín y de Dorrego es también el ejército del Conintes y las torturas o la represión, o que la gloria que nuestros antepasados conquistaron con la lanza cubra ahora el manejo de la picana o se empañe por la actividad represiva de ahora” [52].

Walsh, cuya obra literaria y denuncialista panteó los dilemas que atravesaba la profesión militar al enfrentarse con el pueblo, optó al fin, igual que Cooke, por el proyecto de construir otro ejército, una fuerza armada popular para emprender la revolución.

Como un eco tardío, las expectativas sobre un reencuentro de los militares con el pueblo resurgieron confusamente en 1982, en la agonía del Proceso, con motivo de la recuperación de las Malvinas. Ramos, Siplimbergo y Astesano expresaron su apoyo a esa “gesta”, justificando la distinción entre el régimen dictatorial y los intereses históricos del país [53].

Las raíces criollas e indígenas

Astrada contestó las “deformaciones” de la visión oligárquica acerca de los pueblos indios, atribuyéndolas al designio de justificar “la campaña de exterminio” que culminó con la “conquista del desierto”. El programa que avizoraba, para adaptar y aplicar los frutos de la cultura europea a la sociedad latinoamericana, requería considerar

“que este aporte viene a sedimentarse sobre los restos de las culturas aborígenes y su aún perviviente soporte humano; culturas y formas sociales desintegradas, pero no del todo extinguidas. Su aliento telúrico y sugestión aún persisten e influyen, directa o indirectamente, en la vida, usos, costumbres y hasta en la orientación cultural de nuestras actuales comunidades".

En la filosofía de Astrada, la identidad y el destino argentinos estaban cifrados en el gaucho, que fue “una clase social, vinculada por la mezcla de sangre con las razas aborígenes”, eslabón entre el indio y el criollo -es decir, el hombre culturalmente mestizo-, metamorfoseado hoy en el sector mayoritario del pueblo. Su profecía era que “el gaucho vengará, a la corta o a la larga, al aborigen destruído, ya que lleva también su sangre”, contribuyendo a integrar a los sobrevivientes de esos pueblos [54].

Las disquisiciones de Hernández Arregui sobre el ser nacional hablaban de “calar en las culturas indígenas” y “reivindicar a las poblaciones nativas”. Los ejemplos de “superior espíritu revolucionario” en “países de fuerte ascendencia aborigen y mestiza” como México, Paraguay, Bolivia, Cuba, rebatían “la fementida inferioridad de las masas indígenas”. Concluía en que el problema étnico derivado de la existencia de distintas razas era real, pero la solución era social, en la medida en que madurara la conciencia del “proletariado latinoamericano” [55].

Descartando la visión liberal de la “excepcionalidad argentina” en América, Puiggrós partía del estudio de las sociedades indígenas en las que se asentó la estructura colonial, explicaba la matriz de nuestra sociedad en torno al mestizaje racial y cultural, analizaba el origen de los gauchos, y destacaba las insurrecciones indias y la participación de las castas en armas como factores de las contradicciones de clases que condujeron a la revolución independentista [56].

Tal como otros nacionalistas, estos autores observaban que la inmigración europea masiva, que en Argentina se concentró en el litoral dominante, había interrumpido la transmisión oral de las tradiciones autóctonas en las familias, favoreciendo la operación pedagógica racista y “desnacionalizadora” del positivismo oligárquico sobre las clases medias.

Astesano asumía que, tras “medio milenio de avasallamiento europeo” en el cual la historia americana fue escrita por intelectuales que tenían “sus pies en nuestra tierra y su cabeza en Europa“, “no contamos todavía con un pensar ni un lenguaje propio, que nos permita encarar el problema indígena en toda su profundidad”. Su intento por llenar ese vacío lo llevó a explorar el pasado remoto de la nación indoamericana, sus hilos de continuidad en el mestizaje de la colonia y la significación de los proyectos de los patriotas de la independencia, en particular el de la monarquía incaica propuesta por Belgrano, sugiriendo que en esta dirección se abría la posibilidad de profundizar la conciencia de una nueva nacionalidad americana [57].

Trascendencias y balance

Las formulaciones de los fundadores del nacionalismo de izquierda tenían las virtudes y defectos propios de su carácter comprometido. Si ofrecían ciertos flancos débiles por su esquematismo, poseían el vigor de la utopía y ejercían un eficaz sentido crítico. Sus tesis incidieron en las rupturas que sufrieron los socialistas y comunistas, y no fueron ajenas al surgimiento de las llamadas “nuevas izquierdas” [58]. Influyeron en importantes sectores del peronismo y en el líder del movimiento, que apreció la contribución de algunos de sus exponentes. También nutrieron los planteos ideológicos de las organizaciones armadas que aparecieron a lo largo de la década de 1960 -incluso las que no se vinculaban con el peronismo-, aunque pocos de ellos habían propiciado la guerra revolucionaria.

Los nacionalistas de izquierda concebían la revolución ante todo como insurrección popular. Hernández Arregui, que había confiado en que una fracción del ejército cumpliera el papel de vanguardia del levantamiento del pueblo, apoyó la lucha armada contra la dictadura militar, no así contra el gobierno de 1973. Puiggrós veía las acciones de la guerrilla como parte de un proceso de eclosiones sociales que debía converger hacia un “poder revolucionario popular centralizado”. Ramos, en cambio, se pronunció enfáticamente contra la “actividad terrorista” de los “grupos pequeño-burgueses armados” [59].

Tras los virajes históricos de la última década del siglo XX, algunas aristas del nacionalismo de izquierda perdieron actualidad. La fe en el avance inexorable del socialismo ha sido sustituída en gran parte por una nueva confianza en la profundización de la democracia. Con la reducción y dispersión de las clases obreras, decayó su papel de vanguardia del cambio social. La opción revolucionaria del peronismo fue aplastada por la reacción interna y externa al mismo. La revolución violenta no es considerada ya como única vía por las izquierdas y los movimientos populares, y las expectativas en cualquier solución dictatorial o militar resultan inadmisibles.

Sin embargo, la conquista de la autonomía nacional en el marco de la integración sudamericana ha llegado a ser un axioma de los discursos políticos, en éste y en los demás países del continente. La renovación del revisionismo histórico y la crítica de las corrientes ideológicas argentinas, que mostraron por un lado las causas del desarraigo y los fracasos del progresismo liberal y las izquierdas tradicionales, y por otro lado el encadenamiento de los movimientos nacionales de masas que caracterizan nuestra historia, siguen teniendo vigencia polémica. La reivindicación de las huellas de los pueblos originarios en la cultura que vivimos, así como la postulación de un pensamiento propio, orientador de las mayorías populares, son desafíos alrededor de los cuales todavía podemos leer con interés lo que estos hombres escribieron.

La recapitulación de las obras citadas nos deja la impresión de que partes sustantivas de sus afirmaciones -pese al revival global del liberalismo y las evoluciones e involuciones en las nuevas izquierdas- se han incorporado al sentido común de la cultura política mayoritaria, o al menos de un sector significativo de la misma, y contienen incitantes sugerencias para proseguir reflexionando. Como provisoria conclusión, nuestra hipótesis es que la trascendencia del nacionalismo de izquierda ha sido mayor que el menguado reconocimiento que recibieron hasta ahora sus ideólogos.

Publicado en Hugo Biagini y Arturo Andrés Roig (Comp.), El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX, tomo II , Buenos Aires, Biblos, 2006.

NOTAS

1 Entendemos que el concepto de Sudamérica es más apropiado ?y más congruente con el sentido del nacionalismo de izquierda? que el de “América latina”, aunque los autores que consideramos utilizaban con frecuencia este último.

2 L. Incisa, “Nacionalismo” en N. Bobbio y N. Matteucci, Diccionario de política, 1986. E. J. Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1870, 1991.

3 Ver H. Chumbita, “El americanismo de los revolucionarios de 1810” en Ciudadanos N° 5, Buenos Aires, Otoño de 2002.

4 Empleamos el término populismo con un significado próximo al de Ernesto Laclau en Política e ideología en la teoría marxista, 1978, como un modo de apelación a movilizar al conjunto del pueblo, por sobre las clases, para enfrentar al poder establecido.

5 A. Jauretche, F.O.R.J.A. y la década infame, 1962.

6 J. Ingenieros, Sociología argentina [1913-18].

7 N. Galasso, La izquierda nacional y el FIP, 1983.

8 Nos referimos a los forjistas Jauretche y Scalabrini Ortiz, el historiador José María Rosa, el constitucionalista Arturo Sampay, el filósofo Rodolfo Kusch, e incluso a Leopoldo Marechal, Rogelio García Lupo, Alberto Methol Ferré (proveniente del nacionalismo “blanco” de Luis Alberto de Herrera), el sociólogo brasileño Helio Jaguaribe, et al.

9 J. J. Hernández Arregui, Nacionalismo y liberación, 1969, p. 68-71, 31 y ss.

10 R. Puiggrós, Historia crítica de los partidos políticos argentinos, 1986, p. 30-31; El proletariado en la revolución nacional, 1958, p. 41 y ss.

11 J. A. Ramos, La lucha por un partido revolucionario, 1964, p. 109 y ss.

12 J. E. Spilimbergo, Juan B. Justo y el socialismo cipayo, s/d, p. 45, 15, 46-47; La revolución nacional en Marx, s/d.

13 Citas de Cooke en N. S. Redondo, El compromiso político y la literatura, 2001, p. 133 y ss.

14 Hernández Arregui, Nacionalismo y liberación, 1969, apéndice.

15 Perón/Cooke, Correspondencia, 1984, p. 219.

16 Periódico Azul y Blanco, en A. Methol Ferré, La izquierda nacional en la Argentina, s/d, p. 39-42.

17 Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, 1973, p. 484-485; Nacionalismo y liberación, 1969, p. 97-100 y 189-198.

18 Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, 1973, p. 215. C. Astrada, El mito gaucho, 1972, p. 151.

19 Puiggrós, El proletariado en la revolución nacional, 1958, p. 35-48.

20 E. B. Astesano, Nacionalismo histórico o materialismo histórico, 1972, p. 202-206.

21 M. Ugarte, La reconstrucción de Hispanoamérica, 1961, p. 9.

22 Astrada, El mito gaucho, 1972, p. 1, 25, 75, 139 y ss, 85 y ss, 137.

23 Puiggrós, Historia crítica de los partidos políticos argentinos, 1986, p. 11, 16 y ss, 32 y ss.

24 Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, 1973, p. 50; Qué es el ser nacional?, 1963, p. 260 y ss.

25 Homenaje a Adolfo Saldías (1949), en R. Gillespie, J. W. Cooke. El peronismo alternativo, 1989, p. 104-109.

26 Ramos, Las masas y las lanzas. 1810-1862 (vol. 1 de Revolución y contrarrevolución en la Argentina), 1973, p 19 y ss, 31 y ss, 75 y ss, 160 y ss.

27 V. Trías, Juan Manuel de Rosas, 1974, p. 99.

28 Ramos, Las masas y las lanzas, p. 149. Astesano, Rosas. Bases del nacionalismo popular, 1960.

29 Astrada, El mito gaucho, 1972, p. 148.

30 Ramos, Del patriciado a la oligarquía. 1862-1904 (vol. 2 de Revolución y contrarrevolución en la Argentina), 1973, p. 171 y ss.

31 Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, 1973, p. 480-481.

32 Puiggrós, Rosas, el pequeño, 1944; Historia crítica de los partidos políticos argentinos, 1986, p. 137.

33 Ugarte, La reconstrucción de Hispanoamérica, 1961, p. 17.

34 Ramos, Las masas y las lanzas, 1973, p. 17-18.

35 Hernandez Arregui, ¿Qué es el ser nacional?, 1963, p. 23, 9, 33-34.

36 Puiggrós, América Latina en transición, 1970; Integración de América Latina. Factores ideológicos y políticos, 1965.

37 Trías, Juan Manuel de Rosas, 1974, p. 11; El imperialismo en el Río de la Plata, s/d, p. 11-12; Imperialismo y geopolítica en América Latina, 1989, p. 273 y ss.

38 Perón/Cooke, Correspondencia, 1984, p. 220.

39 Ramos, La lucha por un partido revolucionario, p. 93 y ss; La era del peronismo, s/d, p. 244-246, 251 y ss.

40 Ramos, La bella época. 1904-1922 (vol. 3 de Revolución y contrarrevolución en la Argentina) 1973, p. 64 y ss, 116 y ss, 222 y ss.

41 Spilimbergo, Historia crítica del radicalismo, 1974; Juan B. Justo o el socialismo cipayo, s/d, p. 90-91.

42 Ramos, La bella época, 1973, p. 118, 258 y ss, 272 y ss; El sexto dominio. 1922-1943 (vol.4 de Revolución y contrarrevolución en la Argentina), 1973, p. 75-113.

43 Puiggrós, El yrigoyenismo, 1974, p. 73 y ss, 69, 211, 78.

44 Ramos, La era del bonapartismo. 1943-1972 (vol. 5 de Revolución y contrarrevolución en la Argentina), 1973, p. 182; La lucha por un partido revolucionario, 1964, p. 15-17; La era del peronismo, s/d, p. 101 y ss, p. 136-137.

45 Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, 1973, p. 397 y ss, Nacionalismo y liberación, 1969, p. 297 y ss; ¿Qué es el ser nacional?, 1963, p. 267.

46 Puiggrós, El proletariado en la revolución nacional, 1958, p. 51-77.

47 Astrada, El mito gaucho, 1972, p. 118-119.

48 Cooke, Peronismo y revolución, 1971.

49 R. Walsh, Caso Satanowsky, 1973, p. 169 y ss.

50 Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, 1973, p. 487-490, 39,

51 Ramos, La lucha por un partido revolucionario, 1964, p. 60-67; La era del peronismo, s/d, p. 109-111, 177.

52 Conferencia del 4 de diciembre de 1964, en R. Baschetti, Documentos de la Resistencia Peronista 1955-1970, 1988, p. 187.

53 Ramos, La era del peronismo, s/d, p. 297 y ss. Astesano, La nación indoamericana, 1985, p. 4.

54 Astrada, El mito gaucho, 1948, p. 12 y ss, 137, 39-40.

55 Hernández Arregui, ¿Qué es el ser nacional?, 1963 , p. 23 y ss, 244 y ss.

56 Puiggrós, De la colonia a la revolución, 1957, p. 65 y ss, 154 y ss, 256 y ss.

57 Astesano, La nación indoamericana, 1985, p. 3; Juan Bautista de América, 1979.

58 Ver O. Terán, Nuestros años sesentas, 1993, aunque su análisis no distingue a la izquierda nacionalista como corriente y la engloba en la “nueva izquierda intelectual”.

59 Ver Galasso, J. J. Hernández Arregui: del peronismo al socialismo, 1986, p. 199 y ss. Puiggrós, Adónde vamos, argentinos, 1972, p. 209-210. Ramos, La era del peronismo, s/d, p. 251-254.

BIBLIOGRAFÍA

Acha Omar, “Nación, peronismo y revolución en Rodolfo Puiggrós”, en Periferias, Año 6, N° 9, Buenos Aires, 2° semestre de 2001.

Alemián, Carlos, Nuestra situación latinoamericana, Buenos Aires, Precursora, 2003.

Amaral, Samuel, “Peronismo y marxismo en los años fríos: Rodolfo Puiggrós y el Movimiento Obrero Comunista, 1947-1955”, en Ensayos e Investigaciones, N° 50, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 2000.

Astesano, Eduardo B., Contenido social de la Revolución de Mayo: la sociedad virreynal, Buenos Aires, Problemas, 1941.

Historia de la independencia económica: aporte a la formación de una conciencia industrial argentina, Buenos Aires, El Ateneo, 1949.

La movilización económica en los ejércitos sanmartinianos, Buenos Aires, El Ateneo,1951.

Ensayo sobre el justicialismo ala luz del materialismo histórico, Rosario, 1953.

Rosas. Bases del nacionalismo popular, Buenos Aires, Peña Lillo, 1960.

Martín Fierro y la justicia social, Buenos Aires, Relevo, 1963.

El Capital (adaptación a la economía argentina), Buenos Aires, Clase Obrera, 1963.

La lucha de clases en la historia argentina, Buenos Aires, Pampa y Cielo, 1967.

Nacionalismo histórico o materialismo histórico, Buenos Aires, Pleamar, 1972.

Historia socialista de América, Buenos Aires, Relevo, 1973.

Historia ecológica y social de la humanidad, Buenos Aires, Castañeda, 1979, 2 vols.

Juan Bautista de América, el rey inca de Manuel Belgrano, Buenos Aires, Castañeda, 1979.

La Nación indoamericana (500 aC-1500 dC), Buenos Aires, Temática, 1985.

La nación sudamericana: indianidad, negritud, latinidad, Buenos Aires, Temática, 1986.

Astrada, Carlos, El mito gaucho [1948], Buenos Aires, Kairós, 1972.

El marxismo y las escatologías, Buenos Aires, Procyon, 1957.

Humanismo y dialéctica de la libertad,Buenos Aires, Dédalo, 1960

Tierra y figura, Buenos Aires, Ameghino, 1963.

Dialéctica e Historia, Buenos Aires, Juárez, 1969.

Astrada, Carlos y otros, Claves de historia argentina, Buenos Aires, Merlin, 1968.

Baschetti, Roberto, Documentos de la Resistencia Peronista. 1955-1970, Buenos Aires, Puntosur, 1988.

Belloni, Alberto, Del anarquismo al peronismo. Documentos, Buenos Aires, 1961.

Peronismo y socialismo nacional, Buenos Aires, Coyoacán, 1961.

Bobbio, Norberto y Nicola Matteucci, Diccionario de política, México, Siglo XXI, 1986.

Buchrucker, Cristián, Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial (1927-1955), Buenos Aires, Sudamericana, 1987.

Cárdenas, Gonzalo H., Las luchas nacionales contra la dependencia, Buenos Aires, 1969.

Carpani, Ricardo, Arte y revolución en América Latina, Buenos Aires, Coyoacán, s/d.

Cooke, John William, Peronismo y revolución, Buenos Aires, Granica, 1971.

La lucha por la liberación nacional, Buenos Aires, Granica, 1973.

Chumbita, Hugo, ”La utopía latinoamericana”, en Unidos, Año IV, Nº 9, Buenos Aires, abril 1986.

El enigma peronista, Buenos Aires, Puntosur, 1989.

"La excentricidad latinoamericana”, en Actas de la Jornadas de Pensamiento Latinoamericano, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1991.

David, Guillermo, Carlos Astrada. La Filosofía Argentina, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2004.

Duhalde, Eduardo Luis, Contra Mitre. Los intelectuales y el poder: de Caseros al 80, Buenos Aires, Punto Crítico, 2005.

Eggers Lan, Conrado, Izquierda, peronismo y socialismo nacional, Buenos Aires, Búsqueda, 1972.

Frank, André Gunder; Rodolfo Puiggrós, Ernesto Laclau, América Latina: ¿feudalismo o capitalismo?, Medellín, La Oveja Negra, 1974.

Galasso, Norberto, Mariano Moreno y la revolución nacional, Buenos Aires, Coyoacán, 1963.

¿Qué es el socialismo nacional? Buenos Aires, Ayacucho, 1973.

Rufino Blanco Fombona,Buenos Aires, El Cid, 1977.

La izquierda nacional y el FIP, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.

Felipe Varela y la lucha por la Unión Americana, Buenos Aires, Pensamiento Nacional, 1983.

Manuel Ugarte: un argentino maldito, Buenos Aires, Pensamiento Nacional, 1985.

Raul Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación inglesa, Buenos Aires, Pensamiento Nacional, 1985.

J. J. Hernández Arregui: del peronismo al socialismo, Buenos Aires, Pensamiento Nacional, 1986.

Ramón Doll: socialismo o fascismo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1989.

De Perón a Menem. El peronismo en la encrucijada, Buenos Aires, Pensamiento Nacional, 1990.

Liberación nacional, socialismo y clase trabajadora, Buenos Aires, Ayacucho, 1992.

La larga lucha de los argentinos, Buenos Aires, Pensamiento Nacional, 1995.

El socialismo que viene, Buenos Aires, Pensamiento Nacional, 1996.

El Che. Revolución latinoamericana y socialismo, Buenos Aires, Pensamiento Nacional, 1997.

Cooke: de Perón al Che. Una biografía política, Rosario, Homo Sapiens, 1997.

La corriente historiográfica socialista, federal-provinciana o latinoamericana, Buenos Aires, Cuadernos para la Otra Historia, 1999.

Seamos libres y lo demás no importa nada. Vida de San Martín, Buenos Aires, Colihue, 2000.

Galeano, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina [1971], México, Siglo XXI, 1978.

Gillespie, Richard, John William Cooke. El peronismo alternativo, Buenos Aires, Cántaro, 1989.

Goldar, Ernesto, John William Cooke y el peronismo revolucionario, Buenos Aires, Editores de América Latina, 2004.

González, Horacio, Restos pampeanos. Ciencia, ensayo y política en la cultura argentina del siglo XX, Buenos Aires, Colihue, 1999.

Haya de la Torre, Víctor Raúl, Adónde va Indoamérica, Buenos Aires, Indoamérica, 1954.

Hernández Arregui, Juan José, Imperialismo y cultura, Buenos Aires, 1957.

La formación de la conciencia nacional [1960], Buenos Aires, Plus Ultra, 1973.

¿Qué es el ser nacional? (La conciencia histórica hispanoamericana), Buenos Aires, Hachea, 1963.

Nacionalismo y liberación. Metrópolis y colonias en la era del imperialismo, Buenos Aires, Corregidor, 1969.

Peronismo y socialismo, Buenos Aires, Corregidor, 1972.

Peronismo y liberación, Buenos Aires, 1974.

Hobsbawm, Eric J., Naciones y nacionalismo desde 1870, Crítica, Barcelona, 1991.

Ingenieros, José, Sociología argentina [1913-1918], en Obras completas, Buenos Aires, Mar Océano, 1961, tomo VI.

Jaguaribe, Helio, Burguesía y proletariado en el nacionalismo brasileño, Buenos Aires, Coyoacán, 1961.

Jauretche, Arturo, Política nacional y revisionismo histórico, Buenos Aires, Peña Lillo, 1959.

FORJA y la década infame, Buenos Aires, Peña Lillo, 1962.

Laclau, Ernesto, Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo, Madrid, Siglo XXI, 1978.

Machado, Carlos, Historia de los orientales, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1992-1993, 3 vols.

Methol Ferré, Alberto, La izquierda nacional en la Argentina, Buenos Aires, Coyoacán, s/d.

Ortega Peña, Rodolfo y Eduardo Luis Duhalde, Felipe Varela contra el Imperio británico [1966], Buenos Aires, Schapire, 1975.

Facundo y la montonera, Buenos Aires, Plus Ultra, 1968.

El asesinato de Dorrego, Buenos Aires, Peña Lillo, 1965.

Mariano Moreno: utopía y revolución, Buenos Aires, Merlin, 1968.

Las guerras civiles argentinas y la historiografía, Buenos Aires, Sudestada, 1966.

Baring Brothers y la historia política argentina (1824-1890), Buenos Aires, Sudestada, 1968.

Peña, Milcíades, Industria, burguesía industrial y liberación nacional, Buenos Aires, Fichas, 1974.